本版导读

落户陕北的俄罗斯女人

□文·图/李进民

72岁的阿拉是地道的俄罗斯女人。1941年,她随继父和母亲牛拉来到陕北大山黄龙最早的一个农场务农。到如今,阿拉在黄龙这个穷山僻壤已生活了60多年。

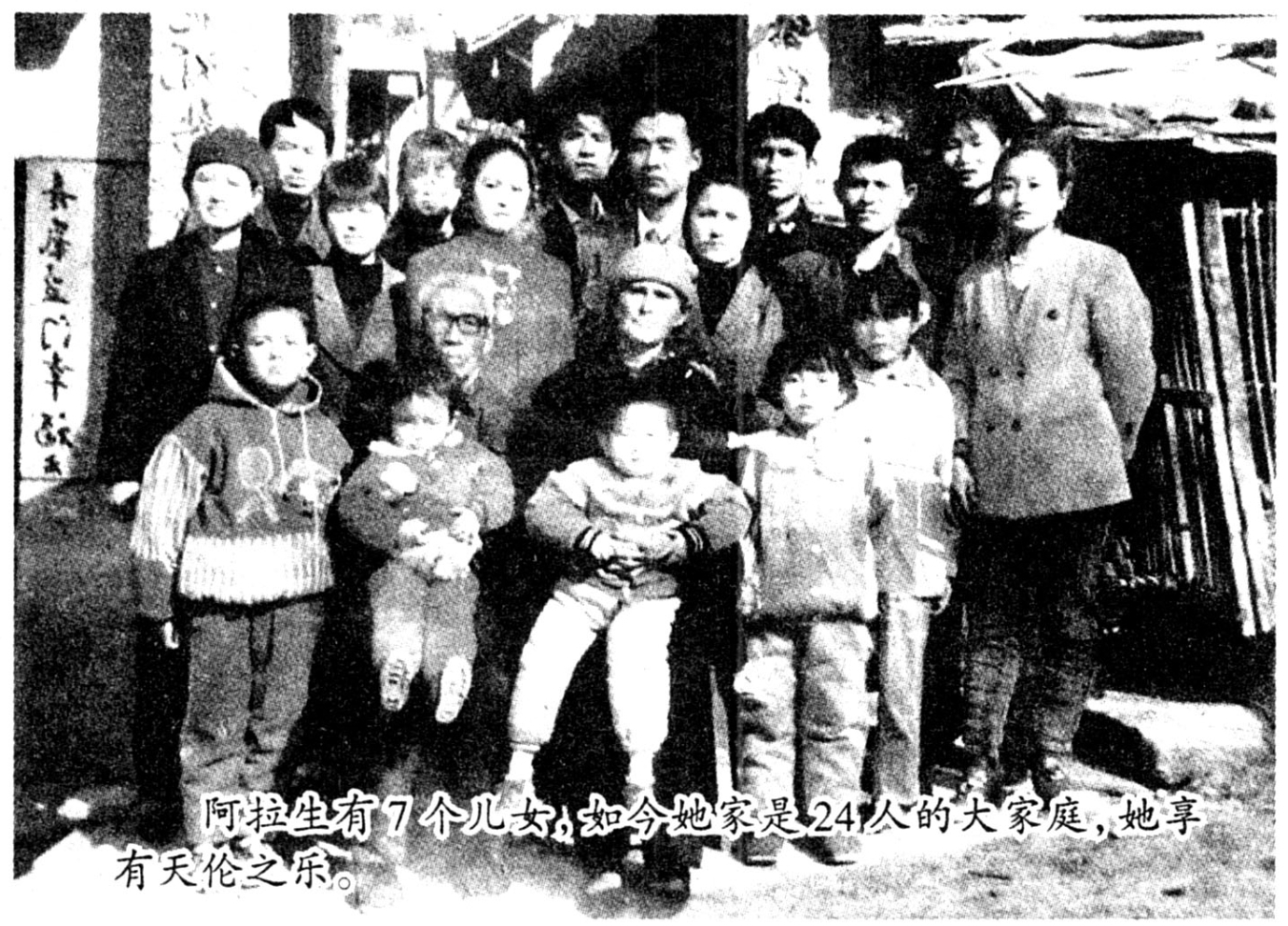

当年,母亲给她起了个中国名字——刘兰花。日子一晃60年过去了,如今阿拉儿孙满堂,她的家已成为黄龙山里有24人的兴旺家庭。

阿拉的丈夫张志明,是位比阿拉年长5岁的退休干部。阿拉自1941年来到中国,没有上过一天学,她的童年是在贫穷苦难中度过,整天帮母亲和继父放牛,有时家穷得连盐都吃不上。1955年秋天,经人介绍,阿拉与白城桥乡文书张志明结婚。张志明原籍是汉中西乡县,是解放前被国民党拉壮丁后逃跑流落到黄龙山,解放初期参加了革命工作。在1957年秋天,阿拉的母亲牛拉正在地里收玉米,因患急性克山病死在地里。随后,她的继父又病故,从此阿拉和丈夫张志明相依为命,相亲相爱。

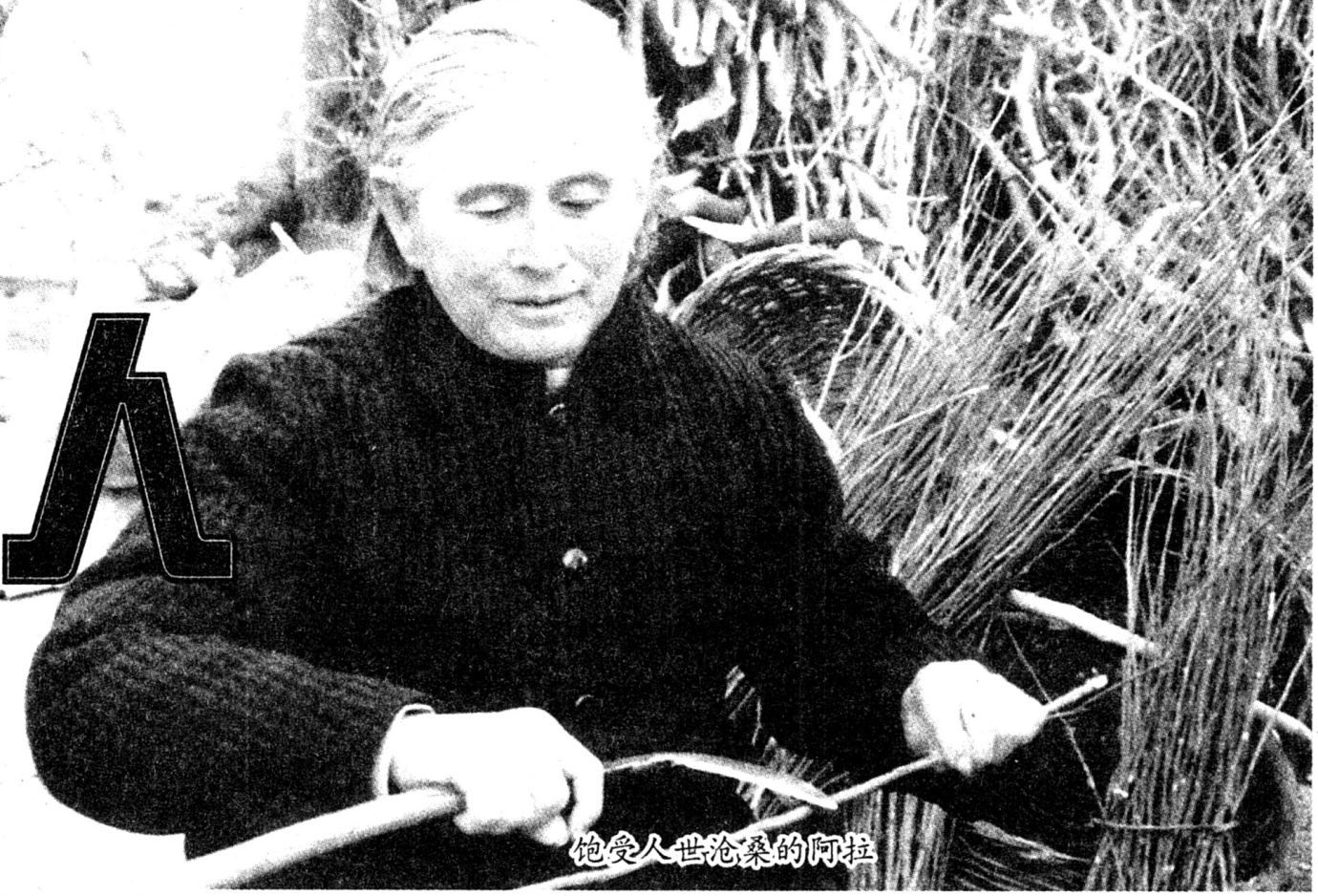

1961年,中苏关系紧张,加之受极“左”路线的影响,张志明以“里通外国”的罪名被开除公职,遣送到农村劳动改造,直到1982年,党和政府给张志明落实了政策,恢复了公职。几十年来,他们共养育了7个儿女,三男四女,最大的今年46岁,最小的27岁。7个儿女,唯有大儿子有公职。阿拉家人口多,除丈夫每月领的退休金外没有别的收入,所以日子过得非常清贫。平日里,阿拉和丈夫靠上山割条子、编荆笆、编筐子、开挖荒地种菜换回一些零花钱,贴补家用。老两口生活虽然清贫,但他们的精神世界很充实,一切都感到很满足。

当人们问及阿拉是怎样从苏联来到中国时,她深情地说,继父名叫刘洪兴,山东人,是共产国际从中国工人中选送到苏联海参崴列宁学校训练的情报人员。1937年7月卢沟桥事变前,苏联全国进行肃反运动,苏共中央命令关闭了所有学校。当时阿拉的母亲牛拉已与继父刘洪兴结婚,只好跟随继父一行80多人在苏联士兵的护送下,从海参崴西行,绕到中国的大西北从新疆塔城入境,于1940年上半年来到陕西。后由劳动营将审查的63人交给“陕西省垦务委员会”送往黄龙垦区。在垦区仁爱乡居民沟,在国民党严格控制下的农场开荒种地。当时,迁到农场的63人中,包括阿拉的母亲在内,共有5位苏联女子与中国人结婚,她们把青春献给了中国陕北的黄土高原。

现在,白发苍苍的阿拉和他的父辈一样,与陕北黄龙大山有着不解之缘。她深深地热爱着这里的一草一木、一山一水,已成为地地道道的中国人。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书