本版导读

一个理想的社会,就是给想工作的人提供足够施展能力的岗位的社会。

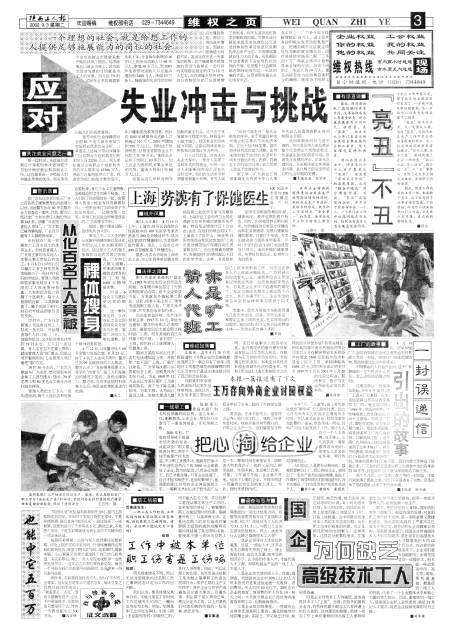

应对失业冲击与挑战

前一段时间,朱镕基总理到辽宁考察时再次强调要千方百计做好就业和再就业工作,这也就更进一步唤起人们对就业形势的关注。相关劳动专家也在就业形势愈来愈严峻的状况下提出,经济政策应以就业为核心,因为追求经济发展的目的就是为了人的发展。而几近7%的实际失业率的确需要引起人们的高度重视。

据劳动和社会保障部对全国62个定点城市劳动力市场职业供求状况分析,二季度在上述城市劳动保障部门公共职业介绍机构登记的求职人员22201万人,用人单位通过公共职业介绍机构发布的用人需求为15306万人,劳动力总量明显供大于求。我省劳动部门的统计数字显示,未来5年,全省每年新增加16岁以上的劳动适龄人口60多万人,净增30多万人,到2005年全省劳动适龄人口总量将增加到2409万人,净增10万余人,随着城市化步伐的加快和户籍制度改革等因素,预计在2005年城镇劳动适龄人口将超过510万人,2010年增加到550万人以上。同时由于经济转型,目前全省国有企业下岗职工有30万元,集体企业还有下岗职工10多万人,加上企业内部和机关事业单位的冗员,富余人员合计在60万人以上。

但是从近几年状况和今后发展趋势看,劳动力供给逐年增加,而就业吸纳能力明显不足,甚至还存在进一步萎缩的趋势。其中城镇每年新增加的劳动力能够在一定时间内实现稳定就业的仅为10万人左右,占我省城市经济67%的公有制经济部门也很难增加新的就业机会,此外由于我省城市化程度不高,特别是中小城市偏少,社区就业的容纳能力有限,这都说明我省就业形势和沿海相比更为严峻。

引人注目的是,在庞大的失业大军中,一部分人实现了各种形式的再就业,而另一部分人则断断续续地沉浮在失业队伍中,他们的生活水平和质量受到重大影响,有些人成了贫困者,有些人甚至连吃饭穿衣服都成问题。尽管失业问题是承担历史包袱而且又是受到体制改革及信息化浪潮的冲击所产生的,不仅面临着就业压力大的矛盾,而且面临劳动者素质不适应现代化进程的矛盾,但是整个社会群体都在期待能缓和这一无法回避的矛盾,从而实现安居乐业的生存状态。

“政府不能走开”是失业群体的呼声。由于我国目前尚未建立起完善的市场经济体制,正处于经济转型期,国民经济结构面临重大调整,由传统体制赋予政府的多项权利尚未分散给市场,因而,再就业工作的成功与否,很大程度上取决于政府的作为。

据了解,扩大就业已被省委确定为我省今年六大重点工作之一,力争今年安排新增就业15万人。省上要求各地积极发展劳动密集型产业,把增加城市社区就业岗位作为新的就业增长点,同时将继续实施第二期“三年四十万”再就业培训计划和再就业援助行动,培训下岗职工、失业人员14万人,重点消除劳动力流动和自谋职业的障碍,继续为下岗职工和失业人员提供的职业培训和职业介绍。

然而单靠政府努力是不够的,劳动者及用人单位甚至整个社会都应形成促进就业、改善就业状况的良好环境,抵御失业浪潮的冲击。正如朱总理所言,妥善解决就业和再就业问题,是化解当前突出而迫切的社会问题的关键。

■本报记者 宋宗合

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书