本版导读

我们的王海

记中铁一局桥梁处高级工人技师王海

(上接一版)

王海所以成功,源于他几十年的业余学习和岗位实践。1969年,王海参加工作,来到铁一局正在修筑的阳(平关)安(康)铁路工地。

一周的岗前培训结束了,他买了一大堆技术书籍。这些专业书籍对于文化程度不高的王海来说,像一座座高山。

但是,王海毕竟是王海,三十多年来,他的业余活动就是学习。暑去寒来,年复一年,学文化学技术,王海从未间断。他学习不仅勤奋刻苦,而且善于学习,方法灵活。

王海学习的“胃口”大,凡是和桥梁工程有关的技术,他都要学。他记性好,读得懂的东西,可以做到过目不忘。他就发挥优势,多读勤记,手心手背经常画得都是公式、数据,边走边记。他从书本上学,遇到问题,更注重向身边有经验的老师傅、工程技术人员请教。

王海是钳工,但他车、钳、铆、焊样样活路都干的漂亮,还学了一手热处理的绝活。他还攻读了机械制图、工程机械设计、热处理、预应力张拉、计量等较为高深的专业理论。他认为“当个好工人,就是要比别人会的多,干的好,事事都要走在前面。”

八十年代初,王海开始接触预应力技术,工作中经常加工钢索、锚具。八十年代中期,他又在桥梁预制的岗位上和张拉技术等作业环节打了三、四年交道,张拉作业是将预应力技术用于桥梁生产的关键环节。王海在近十年的时间中,扎扎实实地学习了预应力基本理论。工作中王海发现,张拉之后梁的两端富余的钢绞线派不上大用场,是一个不小的浪费,便设计了一种精轧钢专用拉杆,可以多次反复使用,把一片梁上40根富余的钢绞线省了下来。后来,这一技术推广到全局,又推广到铁一局以外的同行业企业。到底节约了多少钢材,不好统计,也无法统计。1987年,王海来到襄樊汉江长虹大桥工地,在连续梁的施工中,王海对预应力技术又有了进一步认识和把握。九十年代初,王海在预应力技术的运用方面有了自己的成果——咸阳渭河斜拉桥柔性挂索施工方案。他大胆改进了传统挂索机具,加上配套的挂、牵引、张拉等设备,挂一根索比原来减少五个作业环节,一次即可到位。简化了工序,加快了进度,省力省物,拆装方便,柔性拉杆还可以反复使用,仅此一项就节约资金62.3万元。桥梁专家鉴定“这项技术达到国内领先水平”。

王海有一套过硬的绘图基本功。他绘制的图纸,拿到工厂加工,说是一个没有学过专业的人画的,没人相信。他画草图真是一绝,一是清晰、准确,总是一次成功。再就是出图的速度非常快。一次,为了赶一套桥梁爬模的图纸,他一个人画草图,三台电脑同时出标准图,他画完了,电脑还在忙。

有人说,王海聪明。今天,当王海的能力呈现在人们面前时,大伙儿会赞扬他、敬佩他。往往忽略了王海付出艰辛的过程。王海对绘图是有特殊的理解和动手能力,这是人们长说的百分之一的天分,百分之九十九来自他的勤奋。三十多年,王海到底画了多少图纸,用厚度?用重量?都无法统计;他为了更好地理解立体图,用萝卜土豆刻模型,这个办法一用就是三十多年,到底用了多少个萝卜?多少个土豆?同样无法统计。

围绕一个目标,将相关知识进行系统化地综合,对这一目标的认识必将产生质的飞跃。这是信息时代科技进步的必然。王海围绕着桥,把学习与实践有机的结合在一起,把机械加工与桥梁施工两个作业领域有机的结合在一起,王海在实践中练合把握了桥梁设计、生产、架桥的系统知识和技能,熟悉了桥梁生产的每一个环节、每一道工序,进入上个世纪九十年代,王海的脑海中创新的思路已经产生了质的飞跃。他进入设计改造提升设备、顶推装置,设计桥梁模型、架桥机、大型龙门吊桥梁专业的高技能、新技术领域。

1996年,秦皇岛大里营铁路斜拉桥转体就位施工,王海设计了一套连续顶推装置,并到现场培训操作工人,和工程队长一起指挥转体顶推。这座铁路桥要以一个桥墩为支点,转体就位,架设在正在运行的铁路上方。桥的一端转体全程90多米,当还余下十几米行程时,受力的五根钢索其中的四根使不上劲,只剩下一根在受力,钢索绷的紧紧的……

这可是中国铁路史上第一次桥梁转体连续顶推。全场所有的目光都集中在担任技术指挥的王海身上,成功与否,在此一举。铁路专业设计院设计这座桥的马景寒工程师轻声问到:“王师傅,停不停?”“不停!”王海心中有数,“平移转体,不是垂直起吊,即使最后一根钢索拉断,梁也就停了,除了创纪录受影响外,不会出任何事故。”他已经看过了,四根钢索拖地,原因是端头卡具不紧,强磨擦后松动而至,不是拉断的。王海靠经验作出了决定。说话间,梁已就位。“王师傅……”马工紧紧握住王海的手,泪水夺眶而出,一句话也说不出来。王海同样心如潮涌。这个项目后来获得了国家科技成果银奖。

王海迷上了桥。一接到设计任务,他就很快进入角色,走路吃饭在思考,躺在床上也在念叨。睡着睡着,突然坐起来,边说边比划,像是在讲给谁听,又像是和谁争论——只是说梦话,话里就有桥。说完了,躺倒又睡。在家,他爱人是“观众”,出差时,住一个房间的同志就领教过他这高技术含量的“梦话”

王海把自己的满腔热情和全部精力都倾注到他热爱的桥梁建设事业中。多年来,他没有休过探亲假。那年完成了西延铁路刘家沟大桥连续顶推后,大年三十晚上搭乘一辆拉材料的便车,两手空空,满面灰土地赶到家里,妻子的埋怨、责备他全然不顾,只是连声说:“我把连续顶推搞成功了,我把连续顶推搞成功了。”他还沉浸在成功的喜悦中。

常年奔波施工现场,科研攻关忘我付出,年龄越来越大,王海始终和年轻的时候一样,总是处于高度紧张的工作状态,他患了神经元膀胱炎,还有高血压,要经常打针、天天吃药。领导照顾他,把他从架梁公司调到处总工办公室,他领着一群大学毕业生,在工作中向他们传授经验。为了减少小便的次数,每次外出,从前一天下午开始,他就不喝水。这两年,桥梁处揽到的工程越来越多,再加上兄弟单位的邀请,王海更忙了。

人们常说,一个成功的男人,背后总有一个理解他支持他的女人。王海更为幸运,全家人都在支持他和他的桥梁事业。

妻子徐慧,上学到初中,因为“文革”中断了学业,人路后在桥梁处当钳工。和王海结婚二十多年来,家里的事儿她全包了。王海一门心思搞设计,跑现场,没有时间帮她做家务,徐慧也就没指望他,而且还要抽出时间帮王海查资料,收拾图纸。在孩子小的时候,徐慧吃了不少苦。她要上班,做家务,照顾孩子。在京秦线施工时,年幼的儿子经常闹病,最近的部队医院也有4公里路,她一个人抱着儿子,冒着风雪去打针。这几年,照顾王海的生活,给他拿药,陪他看病,是徐慧退休后的主要任务。

王海自己上学少,但他内心深处希望孩子们好好读书,将来上大学。一次,他检查儿子的珠算作业,“你做错了。”儿子说没错。因为答案是对的。王海也说不清错在那里。这时,徐慧出面了,“这么简单的题,心算就可以得出答案,你没有写出珠算口诀,就成了算术作业,当然错了。”细心的徐慧指出了关键所在。

王海知道,辅导上三年级的儿子都这么困难,将来更没戏。王海变了策略,“我帮不了你,你来帮我。”他就让儿子帮他计算绘图的公式,女儿大了也一样,长此以往,这一“妙方”自然督促了兄妹俩的学习。在上中学期间,兄妹俩除了完成老师布置的作业,还要完成爸爸交待的额外“家庭作业”。后来,家里买了电脑,兄妹俩又在电脑上帮王海画机械图。

儿子立斌,是工地长大的孩子,从小就给母亲做帮手,在徐慧生病时,六、七岁的小立斌就到工地食堂打饭,给妹妹喂饭。再大一些,就帮母亲买菜买粮。如今,立斌已经大学毕业,学的是自动化专业,放假回到家,一如既往地帮王海。

女儿立琛要高考了,徐慧对女儿说:“琛琛,考铁路院校吧,将来回一局,好帮你爸。”“好啊。”立琛,这个在桥梁工地上长大的女孩,毫不犹豫地报了中南大学(原长沙铁道学院)桥梁专业。

徐慧明知桥梁工地艰苦,却有意让女儿去吃苦,女儿也心甘情愿去吃苦。娘俩能有这样的共同心愿,和王海对桥的感情不无关系,王海爱桥,爱得难分难舍,结果,一家人都跟着他爱桥,爱的一往情深。现实中的桥,连接着大江两岸,让天堑变通途;在王海家中,“桥”凝结着全家人的情感,连起了两代人的事业。

立琛在学校时,一位任教的老师,原来是王海的同事,给立琛讲了王海技术革新的故事,她觉的老爸真能干。一次上熟悉图纸课,她发现一张眼熟的图纸,原来是几年前在家的时候,爸爸让她画过的。眼下,这张图纸使许多同学为难,他们可都是大学生啊!爸爸只读过三年小学,只是个工人,她打心里感到,老爸确实不简单。光阴如梭,转眼四年过去,立琛已经学成归来。女承父业,桥梁事业,在王海家中后继有人!

1994年,王海应邀带着咸阳渭河斜拉桥的成果,出席了在青岛召开的“全国预应力学术研讨会”。这项成果,让专家学者赞叹,令生产厂家垂涎。难怪有人说,在预应力技术方面,王海是专家。

王海出了名。路内外有些单位看上了他的技术,曾多次聘请他,有的以年薪十几万,有的以舒适的住房、负责安置孩子和爱人的工作等优厚条件请他跳槽,他都婉言谢绝了。

最近他又和同事经过4个月苦战,完成了他的第6台架桥机的设计。这台长106米、可架设50米梁、吊重达160吨的拆装式双导梁架桥机的全套图纸设计的全部草图都出自王海手中,共有163张。这台最先进的架桥机采用全自动、全液压装置,自重165吨,跨度50米,可以架30—50米梁,同时可以架边梁。目前,国内只有6个厂家能够生产。待有关部门专家鉴定后既可投入加工。“到那时,我们施工的手段将大大提高。”王海在介绍这项成果时掩饰不住心中的喜悦和自豪,熟悉他的人都知道,“造架桥机,造最先进的架桥机”一直是他最大的愿望。

几十年来,我们的王海参与建设的桥梁工程达20多座;完成了40多项技术革新与技术改造项目,节约资金近千万元。

几十年来,我们的王海身上始终焕发着刻苦勤奋的求知精神,潜心技改的拼搏精神,任劳任怨的奉献精神,他以坚实的脚步,走出了一条由普通工人到高级技能人才的闪光之路,他以丰硕的成果,表达了对企业的热爱、对事业的执著,赢得了大家的信赖和钦佩。

我们的王海,是学习型职工的典范!

我们的王海,是筑路人的骄傲!是企业的自豪!

我们的时代,呼唤更多的王海涌现!

(本文图片均为牛伯让摄)

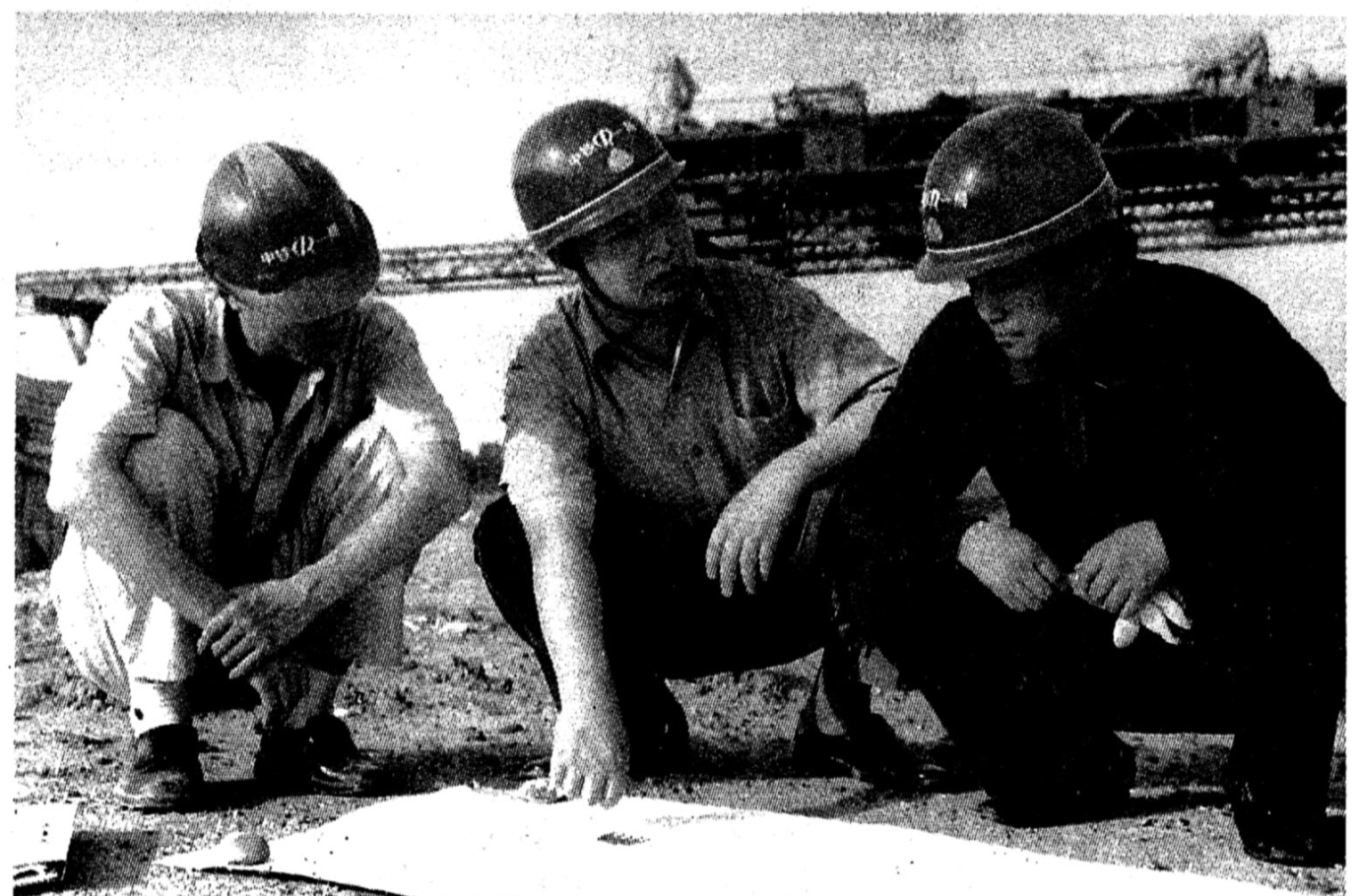

王海(中)在工地和项目负责人、技术人员研究施工方案。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书