父亲·篆刻

〔汉中〕 陈华春

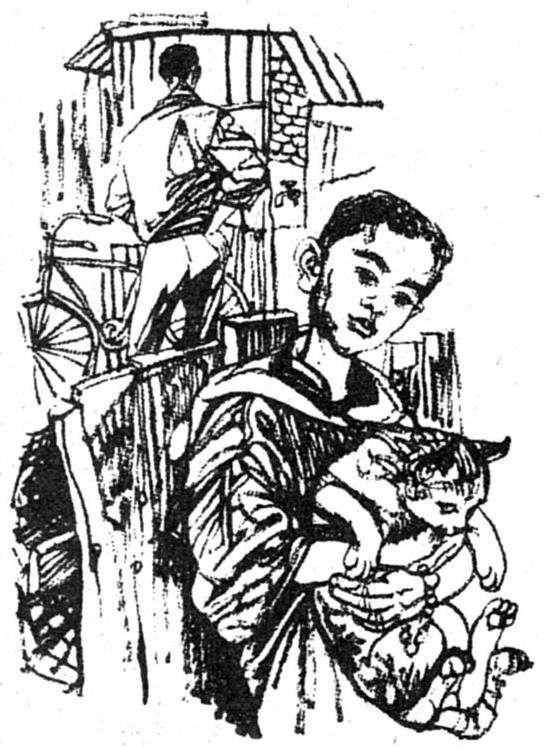

上高中时,父亲不准我动用他的篆刻刀去刻私章。原因很简单,“儿子,考上大学是你唯一的出路,我走上这条道已吃尽了苦头。”做儿子的能不听话吗?

正如父亲所描绘的那样,我考上了一所大学,只不过是一所师范学院。在入学的头一天晚上,父亲和我谈了好久,所谈的内容早已忘记,无非是考大学不容易,考上了应该珍惜。能留下印象的是父亲为我刻了一方大印,其实只有三厘米见方。在今天看来,只能算是小印。

入学后,我把所有的书封面上都钤了这方印——陈华春印,这在全班同学面前是一件值得炫耀的事。因为当时的同学都不知道篆刻是什么玩意,十之八九的同学不知“篆”字发什么音,书封面上的大印,让全班的同学羡慕了好长一段时间。这印成了一个神秘物,一种身份。其实,我来自农村,哪有什么身份可言?

大学二年级,我向父亲要了一把篆刻刀,父亲没有反对,并得到了一些印石。从此,我开始了篆刻生活。从此,凡是看着顺眼的同学,都会得到我的一方印。乱刻了三个月,即被学院指定参加全省首届大学生书画大赛。从此,在同学们眼里,我就是一个篆刻家。自己就认为是搞艺术的料,在毕业纪念册的人生信条栏里写到:“方寸之间,开拓成功。”短暂的大学生活很快就结束了。在满山红遍的九月,我带着简单的行李,当然,篆刻工具是一定不会忘的,来到了本不该来的山区小镇——大安。常言道:“有好都能累一生。”篆刻伴我走过寂寞的十五年。

父亲影响我走上了篆刻道路,能使父亲得到安慰的是篆刻。近年来,父亲的身体状况不佳。每次回家,什么东西都可不带,惟独篆刻一定要带上,什么话都可不讲,惟独篆刻的话一定要讲。我与父亲的这种关系是靠篆刻来维系的。

记得十年前,父亲从电视上看到我创作时的镜头,高兴了好长时间。能让父亲高兴,儿子也一定高兴,而这些高兴来自篆刻。

在父亲的眼里,我就是篆刻,篆刻就是儿子。因为篆刻,我时常想起父亲。为了父亲,我得搞好篆刻。这是一种寄托,一种思念,一种境界。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书