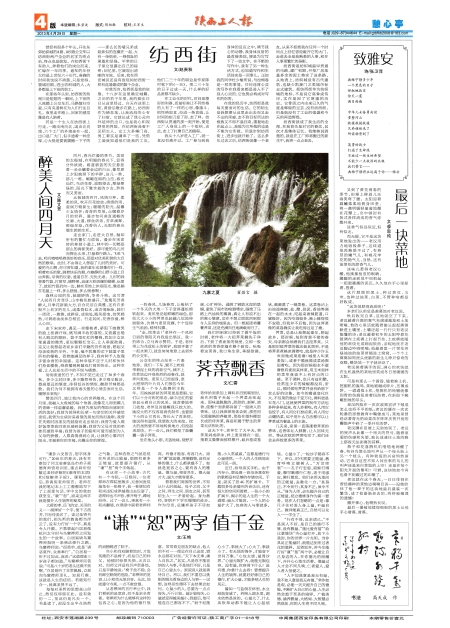

纺西街

文/赵贵秋

曾经有很多个年头,开往东郊纺织城的8路、105路公交车以纺西街两户企业的名字为终点站,终点也是始发。在纺西街下车的人,奔着他们的岗位而来,忙碌在一年四季。通车的年份大约是上世纪六十年代,准确的时间我也说不清楚,只是觉得,置城初期,进出纺织城的人,大多都是上下班的职工。

在那些年头里,纺西街的热闹只是短短的一瞬间,上下班的人流踏上公交车后,马路复归空寂,只有夹道树在为人们行注目礼。夜里走在路上,回家的感觉像是有人陪着。

若是一个生人在纺西街上行走,一路由南向北,或由北向南,六个工厂的外墙连在一起,出口是厂大门,似乎透着一种忠厚,心大抵是要被震撼一下子的——那么长的墙兄弟或姐妹似的连缀在一起,大有一荣俱荣、一辱俱耻的果敢和坚强。平常的日子里它显露出自己的秘密;回忆里,它展现出清晰的年轮。后来,我在西安城区还没有发现如纺西街一样有连墙建成的数个企业。

对我而言,纺西街是我的依靠。十八岁在这里确定城籍,之后的若干年里,我的脚步日日从这里经过。白天在这里上班,黄昏后散步在路上,纺西街作为栖息地,让我流浪的心有了归宿。它就长成了我心灵向外延伸的出口,也是我心和视野里的界限。在纺西街我看不见陌生人。女工大多嗓门高,男工着实是谦卑了一些,凭借工装就知道他们是我的工友。他们二三十年的职业是作家陈村笔下的《一天》。把二三十年的日子过成一天,什么样的好品质都不缺少。

在工业化的时代,时间是塑形的利器,质量标准让不同性格的人有了一样的心思,像墨斗,把性格取直,拉成一条直线,让时间的刻刀变了形,走了样。纺西街从贯通的那一刻开始,便是工厂人身体上的一个纽结,由此,走上了打磨自己的路程。

我从十八岁进入工厂,就一直没有离开过。工厂参与到我身体的反应之中,调节我心的动静,我身体反射的最直接表现,便是为它写下了一些文字。在不断的写作中,我有了另一种生活方式,也知道写作和生活其实是一回事儿。正如我的同学杜少榆所说,与拉棉卷是一样的事情。任何违背心灵的写作在我看来都是进入不了别人心灵的,它也势必构成对写作的伤害。

在我的经历中,纺西街是我每天要面对的生活。它的陌生是我想要从这里走出去而又走不出的困惑,走不到目标所达的极致又不得不退回来,重复地走在起点上,我能为它所做的也是不能为它所做。但退步到纺西街上,进步也就开始了。这么多年过去之后,纺西街就像一个老友,从来不拒绝我在任何一个时间点上回忆曾经敲开它的大门,走进去全是我熟悉的人事,和在人事里繁忙的身影。

纺西街是纺织城最早贯通的马路,建厂初期,开挖厂房地基多余的泥土垫实了这条路,从地表上,纺织城没有古代建筑,也缺少凯旋门之类城市标志式建筑。把纺西街作为纺织城的地标,不是说它高耸或伟岸,实在是因了它厚重的历史。它骨质之内由来已久的气度是辉煌的过去,没有纺西街,怕是就没有了工业的强盛和今天的再造辉煌。

纺西街就成了我生活的全部,在我首先是对它的眷恋,其次才是集体记忆。我能够说清楚的,就是在工厂即将搬迁的新生中,我将一点点老去。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书