本版导读

共享经济如何驶入真正的蓝海?

逛街手机没电了,一小时内免费,超出一小时按1元/小时收费,10元/天封顶……8月6日,笔者在重庆沙坪坝区龙湖U城商场内看到一台机身醒目位置写着“租借充电宝”的充电宝柜台。

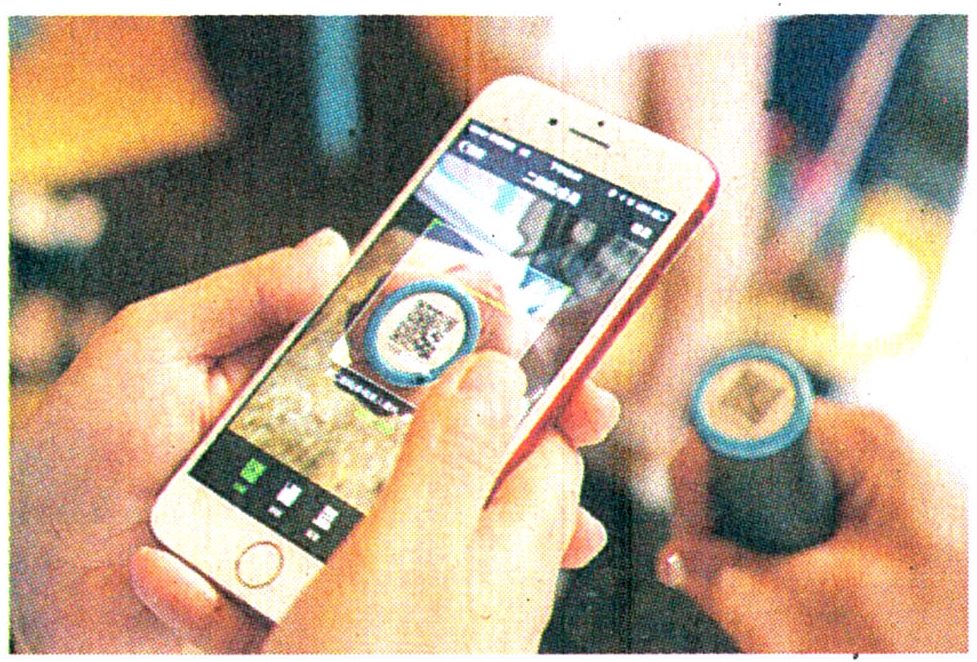

“市民们可以通过支付宝或者微信扫二维码,对共享充电宝进行租赁使用。”商场服务人员介绍说。逛街的李先生告诉笔者,他近几天才发现有共享充电宝,尝试着借过几次,使用体验还不错。

继共享单车、共享雨伞之后,共享充电宝、共享睡眠舱等纷纷面世。许多默默无闻的行业冠以“共享”二字立即光环加身。

市场巨大吸引资本青睐

“有数据显示,2017年中国移动设备用户已经超过13亿,每天大概有10亿多次充电行为,有1亿多次充电行为是在家里或办公室以外。”在来电科技创始人袁炳松看来,手机功能不断增加,智能机电池续航能力却有限,充电是一件高频刚需的事情。

目前在国内,在出行、酒店、餐饮、快递、知识共享等各个领域,共享经济正在不断地颠覆和重构人们的生活方式。笔者注意到,这些打着共享旗号的事物如同一个风口不断吸引资本前来:今年5月28日,共享雨伞“JJ伞”对外公布已获得昂若资本数百万元天使轮融资,估值5000万元。仅一个月后,摩拜单车宣布完成超过6亿美元新一轮融资,刷新了ofo于今年初创造的D轮融资4.5亿美元的同类纪录。

根据国家信息中心分享经济研究中心发布的《中国分享经济发展报告2017》显示,2016年我国共享经济市场交易额约为34520亿元,比上年增长103%;超6亿人参与共享经济活动,比上年增加约1亿人;共享经济平台的就业人数约585万人,比上年增加85万人。

共享经济火热下需冷思考

随着共享的项目越来越多,人们慢慢发现,所谓的共享并非看上去那么美:过量投放、无序停放的共享单车带来了新的拥堵,占用、破坏等行为时常见诸报端;共享雨伞投放没多久就丢失了不少,如何管理成了新难题……

在重庆市社会科学院财经研究所副所长李万慧看来,目前市场上共享概念野蛮生长,使创新经济模式蒙羞;大量资本流向“伪共享”项目,追求短期利益。这一现象确实折射了市场创新不足、创意不够的尴尬,如此“共享”是走不远的。

“目前中国社会信用机制和相关管理制度相对滞后,也制约着共享经济的发展。”重庆工商大学产业经济研究院研究员余兴厚对笔者说,目前共享经济仍以商业信用为主,信用判断还比较单一,缺乏权威性,且线上线下信用信息脱节,导致实用性大打折扣。

“共享热潮之下,还需我们冷静地看待该模式的发展。”重庆市政协经济委员会副主任黄波说,政府要积极发挥“看得见的手”的作用,从市场规范、环境治理、城市空间治理的角度,制定出台一批“跟得上发展”的法律法规,鼓励各种市场主体实现产品的可循环利用和环境补偿,实现企业、市场和社会的良性互动与可持续发展。(李国 吴长飞)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书