本版导读

强闯路卡占道挤车 致使交警车毁人亡

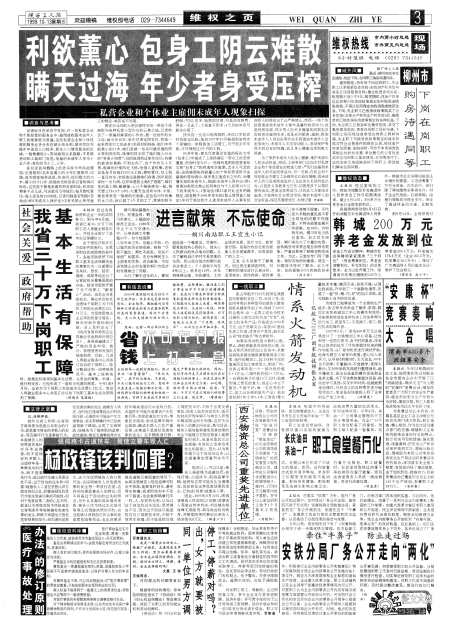

杨政锋该判何罪?

三、分析评论。

破坏交通工具罪,在客观方面表现为危害公共安全的行为,即危害不特定的多数人的安全,而且破坏行为是事前行为。本案被告人的犯罪显然是针对具体追撵者,而不是特定的多数人,占道挤车是一种事发中的行为,而不是事先行为,故以破坏交通工具罪论处不妥。过于自信的过失和(间接)故意杀人二者在思想认识方面有相似之处,即都能预见到其行为发生危害后果的可能性,但对于危害结果二者的心态不同。前者认为凭借其技术经验或其它客观条件等能够避免危害结果的发生,即既不希望也不放任危害结果的发生;而后者则是放任危害结果的发生。据被告人供述,当时他已经清楚地认识到曲线行驶,占道挤车可能会产生交通事故。其实那辆摩托车已经被逼得跌下路面,出现了交通事故,但被告为了继续阻挡追撵,故伎重演,放任交通事故再次发生。这不仅说明被告人的口供可信,也说明被告人对危害结果的发生持一种放任态度,这具有间接故意杀人的特征,而不具备过于自信的过失的特点。另外从本案的具体情况来看,被告人作为经过正式培训取得正式驾驶执照的司机,应当能够认识到自己所从事的是高度危险性作业,也应该意识到车辆高速运行中曲线行驶,占道挤车可能对追撵者产生危害后果,但却故意左打方向,堵塞前进路线,致使追撵车辆冲出路面,酿成车毁人亡的严重后果,这难道不是放任危害结果的发生?在车辆疾速行驶,前进道路又被阻塞的情况下,如果设想被告人轻信追撵司机水平很高,能够及时刹车,避免两车相撞,或者即使刹车不住冲下路面,也会象那辆摩托车一样,人、车安然无恙,从而以过于自信的过失论处,显然理由不足。因为过于自信只能是轻信自己驾驶技术好,不致于使两车相撞,而不能是轻信他人驾驶技术好,不致于出现交通事故。被害人能否有效刹车,能否控制其所驾车辆不与被告人所驾车辆或路边树木相撞,这并不由被告人的意志所决定。换句话说,被告人轻信能够避免危害结果的发生不能建立在轻信被害人能够及时刹车,或者采取其它应急措施,有效防止危害结果发生的基础上。因此,认为被告属于过于自信的过失,以交通肇事定罪量刑亦为不妥。

综述以上,可以认定:被告人杨政锋为逃避处罚,曲线行驶,占道挤车,阻挡追撵车辆,他明知这样可能发生交通事故,但却放任这种危害结果的发生,已构成(间接)故意杀人罪。

因此,1999年8月30日,陕西省最高人民法院以(间接)故意杀人罪做出终审判决,判处被告杨政峰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并赔偿附带民事诉讼原告人经济损失8万元。 (韩暑)(下)

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书