本版导读

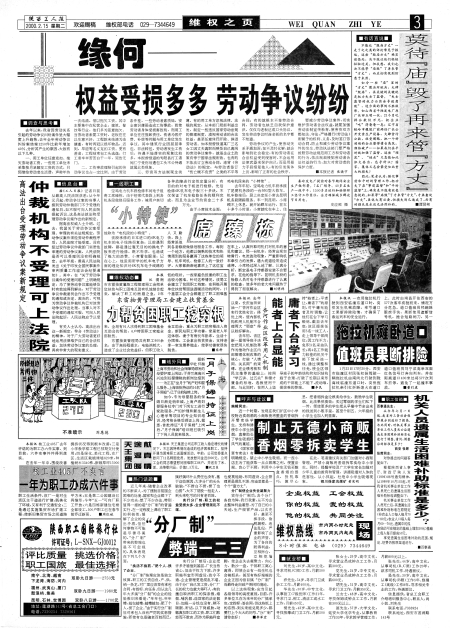

缘何——权益受损多多 劳动争议纷纷

去年以来,我省因劳动关系引起的劳动争议纠纷案件呈大幅度上升趋势,去年全年劳动争议纠纷案结案1250件比前年增加40%。分析其产生的原因,大致有以下几种。

一、用工单位任意克扣、拖欠劳动者工资。一些用工单位未采取按月足额发工资的方式,只预借给劳动者生活费,声称年终一次结清,借以拖欠工资。其中主要集中在私营企业,建筑、餐饮等行业,他们多为恶意拖欠。当劳动者索要工资时,老板往往以生意不好,工程款未结清为由搪塞,有时再冠以损坏物品,迟到,早退等名义克扣工资。更有甚者,工程结束包工头逃逸,打工者辛辛苦苦白干一年,哭告无门。

二、工伤事故理赔引起的劳动争议也占一定比例。由于劳动条件差,一些劳动者素质低,安全意识薄弱造成工伤事故,致使劳动者身体受损害致残,而用工单位往往推卸责任,伤者为医疗费、补偿等问题与用工单位发生争议。其中建筑行业因层层承包、非法转包,劳动者发生工伤后,待遇不能落实的现象比较多,本报曾报道的旬阳县打工者闻仁宁受伤后遭包工头不公待遇就属此类现象。

三、劳资双方法制观念淡薄。有的用工单方忽视法律、法规的规定,从本部门局部利益出发,制定一些违反国家劳动法规的管理制度,漠视劳动者的合法权益,甚至任意体罚开除、辞退劳动者。如本报曾报道某厂三名女工因丈夫离职而殃及自己离岗的劳动争议案件,就是企业土政策有悖于国家法规所致。也有的不依法订立劳动合同,违背《劳动法》的规定,与劳动者签订“伤亡概不负责”之类的不平等合同;有的就根本不签劳动合同,劳动者也缺乏自我保护意识,仅仅与老板达成口头协议,发生劳动争议时连老板的名字都不知道。

劳动争议的产生,使劳动关系矛盾加深,如不及时化解,就会影响到社会稳定;有的劳动者在合法权益受到侵害时,不会运用法律武器来保护自己,而是用暴力手段报复他人;有的引发集体上访,影响了正常的社会秩序。

要减少劳动争议案件,切实维护劳动者合法权益,就要加强劳动法制宣传教育,使劳资双方都知法、守法,严格履行《劳动法》所赋予的权利、义务,及时签订劳动合同,防止和减少劳动争议案件的发生。劳动执法部门要严格按照劳动法规范用工方和劳动者的行为,依法制裁侵犯劳动者合法权益的行为,加大对劳动者的保护力度。

本报记者焦晓宁

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书