本版导读

省总工会宣教部有关人士指出

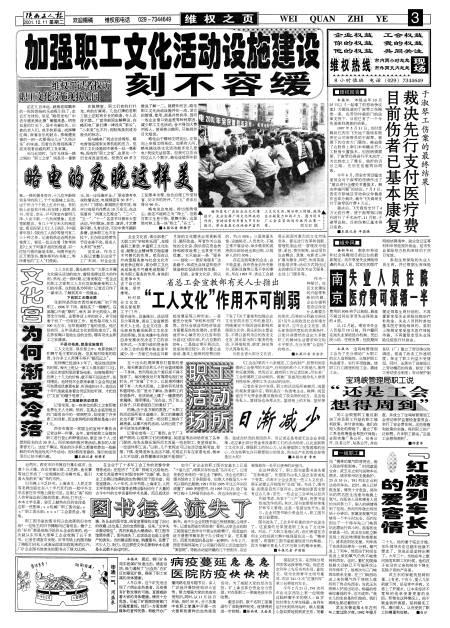

“工人文化”作用不可削弱

企业文化宫、俱乐部是广大职工的“学校和乐园”,在提高职工素质、丰富职工文化生活、凝聚企业精神等方面起着不可替代的作用。然而在以外向型服务参与社会文化市场竞争过程中,部分职工文化活动场地不可避免地削弱了其为职工服务的作用、有些则在竞争中失去了自己的阵地,举步维艰。

针对部分文化宫、俱乐部拒职工于门外、图书流失、设备陈旧、活动项目少等现象,省总工会宣教部有关人士说,企业文化宫、俱乐部肩负着活跃职工文化生活的职能,但在夹缝中生存的自身发展状况决定了它的存在形式,一方面行政的资金投入和工会的经费补贴在逐年减少,另一方面它为适应日新月异的文化需求必须更新项目、循环改造。再者作为公益性的文化宫、俱乐部在资金扶持和税收政策上也享受不到优惠,它只能走一条“服务——创收——更好地服务”这条路子,形成社会效益和经济效益相互促进的良性发展。

目前,全省文化宫、俱乐部发展呈现三种形态。一是能充分发挥“学校和乐园”作用。在社会效益和经济效益方面都呈良性发展的,主要是地市中心城市的文化宫和部分县(区)俱乐部,约占总数的20%;二是能正常开展活动,但活动项目较少、有少量公益活动、基本上能做到经费自给的,约占50%;三是房屋失修、设施陈旧、人员老化、不能正常开展活动、举步维艰的或将俱乐部场地全部出租、以租养人的约30%。

存在这些现象的企业,由于效益差,没有资金去补充新书、更新设施等已是不争的事实。早在1995年,省总工会就下发了《关于重视和加强企业文化宫俱乐部工作的意见》,明确规定不得因创收影响和削弱文化宫、俱乐部的主要业务,不得以盈利为目的改变文化宫、俱乐部为职工服务的性质,不得借租赁、联营、转包等方式谋取私利。

目前全省大部分文化宫、俱乐部面对激烈的文化市场竞争,都在进行改革和创新,管理机制由统一管理改为租赁、承包、责任制等,活动项目也由舞会、录像、电影老三样扩展为健身、网吧、休闲茶座、技能培训等;活动方式则由过去的晚间开放改为全天服务、主动上门服务等。

作为一种探讨,社区文化建设的兴起带来新的问题,企业办福利是否应改变什么都要办的现状,而将部分职能交给社区?另外从税收及社会环境方面来讲,应对企业文化宫、俱乐部等提供宽松的发展条件,以使其消费档次适应大多数职工的精神生活需求和交际水平要求,充分发挥“公益性”的特点。

■本报记者 宋宗合

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书