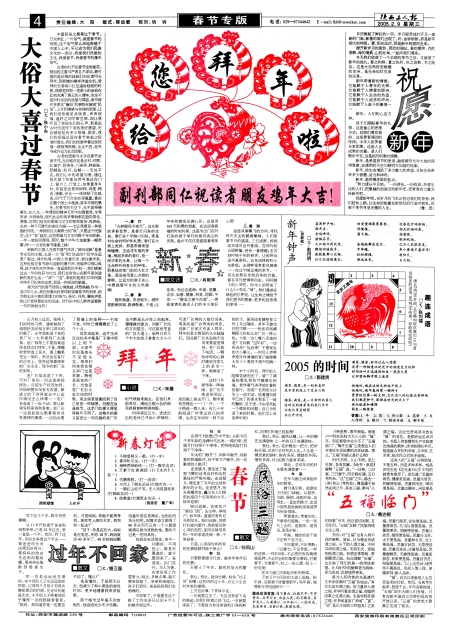

“五福临门”

□文/黄治铌

斗转星移,春节来临。家家户户到处张贴大大小小的“福”字,而在春联中总少不了“五福临门”、“梅开五福”之类表达人们对美好生活祝愿的吉祥话语。那么,“五福”的涵义是什么呢?

时代不同,人心不同,见仁见智,各有其解。《尚书·洪范》解释“五福”说:“一日寿,二日富,三日康宁,四日修好德,五日考终命。”这“五福”之中。除去一(寿)和五(考终命),算是属于自然法则之外,其余三福,都与“人的因素”有关,而且密切关联,互为作用。“五福”反映了民族传统文化心理。

然而,对“五福”也有人持不同的解释。诸如,认为事业有成谓之福,乐于助人谓之福,不自寻烦恼谓之福,无病无灾、家庭和睦谓之福。有朋友常帮助、常提醒谓之福。如此理解“五福”,也反映了我们民族一些传统美德。比《尚书》的解释更为具体、更为深刻、思想境界更高。

最为人所欣赏的当是清代文学家张潮对“五福”的说法:“有功夫读书谓之福,有力量济人谓之福,有学问著述谓之福,有聪明深厚之见谓之福,无是非到耳谓之福,有多闻直谅(“多闻”、“直”、“谅”是孔子说的三种益友)之友谓之福。这位先贤将读书放在“福”的首位,是颇有远见卓识的。书是人类智慧和生产实践理论结晶的载体,读书能增长学识,能造就众多的科学家、文学家、艺术家,能为民众百姓多造福。

还有人把“五福”分得很细,不是五种,而是多种多样。杨昌济先生在《达化斋日记》中写的就更有意思了。他写道:“思量疾病苦,健康更是福。思量风雪苦,和暖便是福。思量阴雨苦,晴明便是福。思量应酬苦,闲居便是福。思量行路苦,安坐便是福。思量营谋苦,无(钻)营便是福。思量饿寒苦,饱暖便是福。思量从欲苦,循理便是福。思量兵戈苦,太平便是福。思量异乡苦,安土便是福。思量牢狱苦,无罪便是福。思量死来苦,活着便是福。思量痼癖苦,无癖便是福。思量孤独苦,有家便是福。思量自苦苦,知福便是福。”以上这些话,境界虽不属高尚,但却入情入理,意蕴深刻,耐人品味。

“福”,自古以来就是人生苦苦追求的目标。然而,当真考究起采,悠悠千古,年年迎春接福,“五福”却不大跟人们有缘。只有在新中国成立后特别是改革开放以来,“五福”的梦想才算真正变成了现实。

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书