本版导读

我省对子女顶替招工退休“养”职工回乡安置早有明文规定,可又的地方就是不予落实。8名户县退休(养)职工无奈多次投书本报维权部,急切地呼吁——

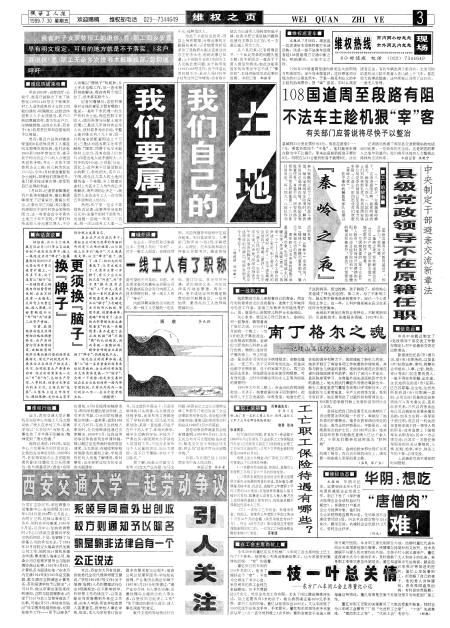

我们要属于我们自己的土地

早在1993年,省劳动厅,公安厅、商务厅就联合下发了陕劳发(1993)469号关于家属农村工人退休退养后子女招工问题的通知,明确规定:这批退休退养工人子女顶替后,其户口转回原籍农村,落为农业户口,注销城镇粮、油供应关系,而其子(女)的原责任田和自留地则予以保留。

然而,最近户县蒋村镇宫家堡的8名退休退养工人接连向本报维权部反映,他们这批1960至1966年参加工作,妻子孩子均为农业户口的人办理退休退养手续,并由一名孩子顶替到企业上班,自己转为农业户口后,今年4月村委会重新划分土地时,却将他们排除在外。他们要求按政策办事,享受到自己应得的利益。

7月26日,记者冒着酷暑赶到户县蒋村镇政府。镇长曹碧峰接受了记者采访。曹镇长坦言,此事他早已知晓,难以落实的原因在于该村村委会领导的阻力。这一村委会在今年落实土地三十年不变时,干部们对给这些人分地意见很大,不少人动辄以“撂挑子”相威胁。乡上多次也做工作,但一直未得到彻底解决。现在有两个组已分了,但未落实到个人。

记者问曹镇长,这些村领导对分地的意见主要有哪些?他说,一是时下农民唯一的生产资料为土地,而这些职工有收入,因而再参与分配土地不合理;二是这几年该村农业投入大。该村原多为沙石地,平整土地兴修水利八九十亩,而一口机电全部配套即达上十万元;三是认为还乡职工壮年贡献给了国家,顶替子女又未能给村上出力,没有在投入时参与;四是当地人地矛盾较大,人均多则为9分地,少则是7分地。因此上,近年来不仅是顶替返乡的职工,农村招夫、买户口、下岗、学生这几类人的土地问题均是一个难题。乡上曾建议由村上与还乡工人均作些让步来解决。而所谓的让步之一,就是有人主张还乡工人一次交纳五年退休收入的5%。

然而,私下里一位乡干部则告诉记者,此事并非当地群众反对,全是个别村干部所为。当地租一亩地一年仅二三百元,而一次让还乡工人拿一二千元,纯粹是坑人。

为此下午赶往县政府,因县上另有要事,分管此事的王副县长未在,记者颇费周折后采访了县政府办副主任兼信访办主任李永光。他称此事已知道,上午别的乡也有2名回乡工人反映此类问题。关于陕劳发(1993)469号文件,由于该县此类问题不少,县劳人局1995年162号文件已作转发,但有些乡镇认为由县劳人局转发权威不够。他表示把记者反映问题将迅速向主管县长汇报,另一方面让镇上再作工作。

从户县归来,记者感喟良多。一个如此简单的问题久拖不解,其中原因之一竟在于下面人意见和看法,如此这般那国家的政策法令岂不成了“橡皮筋”。本报将继续关注此事的进展。本报记者郝振宇

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书