本版导读

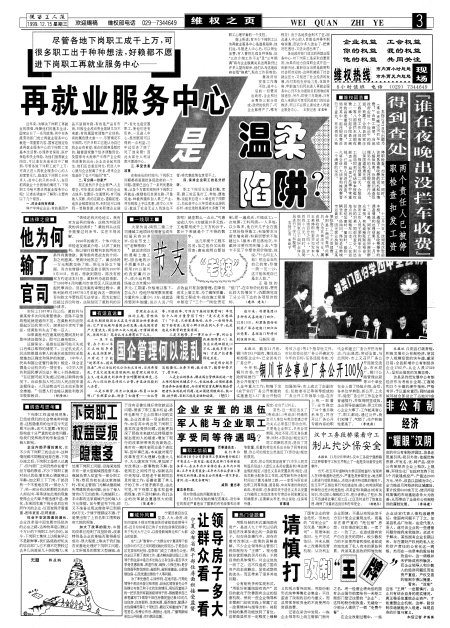

谨慎打改制“王牌”

用股份制的形式重组国有资产,是进入九十年代以后我国经济改革探索出的一条新路子。但在具体操作中,却存在着对改制这一政策的误解曲解。不少企业领导和主管部门将改制视为“王牌”,视为摆脱经营困难的灵丹妙药,不顾自身的具体情形,对企业统统一改了之。这不仅造成了国有资产动态或静态、显性或隐性的流失,而且带来了很多其他问题。

公有制有多种实现形式,“用股份制重组国有资产”其目的就在于改善国有企业的经营机制。然而一些企业领导和主管部门却在实践上背离了这一政策精神与指导方针,将股份制的集资功能放到了首位。这样做虽然在一定程度上缓解了国有企业的资金危机,但如此的“改制企业”仅仅是“换牌公司”,管理体制依旧,生产方式依旧,并未从根本上改善其经营机制。从功利主义的观点看待改制,用股份制形式纯粹筹集社会集金,不仅歪曲了改制的目的与意义,而且常常导致资金的不良使用与资源浪费。

记者在采访中发现,一些企业领导和上级主管部门面对企业困境,不是从实际出发千方百计使企业重现生机,而是存在着严重的“甩包袱”思想,往往借改制之旗,一卖了之,一改了之。在造成国有资产白白流失的同时,极少数权力的不法使用者和投机者却成功地完成了私人资本的原始积累。我省某县县政府即借改制之名,将一经营业绩尚佳的国有企业强行拍卖给另一未经工商部门登记注册的“企业”。这样的股份制改造,无疑给一少部分人提供了一顿“免费午餐”。

在企业改制过程中,一些企业法定代表人借机逃避责任,使固有问题不了了之。如某县乳品厂改制,法定代表人易人,遂对该企业的一些遗留问题你推我来我推你,迟迟不予解决。某些国有企业长期以来,存在着财产权利的私人化和财产责任的公有化这一病根。然而在一些草率的股份制改造中,这一病根并未铲除或有所触及,而企业领导人和少数人的经济问题反而在资产重组、产权交易的喧闹中得以掩盖。

看来,“改制”这张“王牌”一定要慎打。企业只有结合自身的现实情况,真正稳妥地重组企业资产,才能重塑企业机制。这样,股份制改造就能步入坦途,体现自身的价值与意义。

本报记者辛国强

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书