本版导读

艰辛“织女”

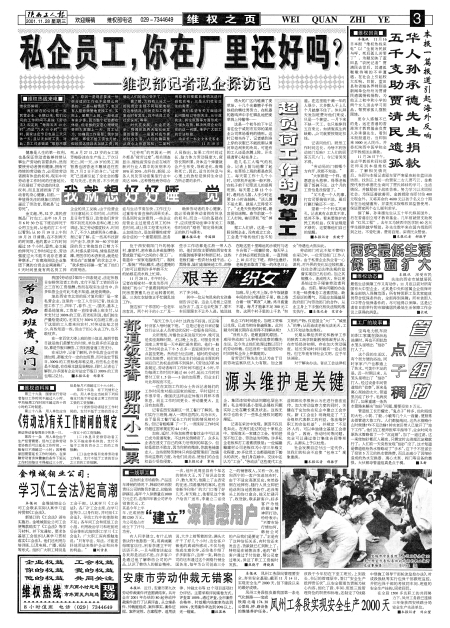

位于西安朝阳门外的杨家村、康家村,密布着众多或挂牌经营或隐于庭户之间的小型工厂。巷道中一家家电脑绣花厂、制线厂、服装厂栉比鳞次,透过虚掩的门帘可以看到许多年龄不大的姑娘在流水线上忙碌。

11月20日,中午时分,记者在杨家村一家名为苏州制线厂的小厂子里看到两间民房里拥塞几台正运转着的机器,三名红衣姑娘正手忙脚乱地工作。

据这家厂子邻居的一位老年房客说,两个村子的小工厂及一些手工作坊都是江浙一带人办的,他们的货主要销往西安有名的服装城李家村和浙江村。这些老板们雇一些农村女娃干活,心黑得很,娃们连轴转地工作,却挣不了多少钱。

其中一位从旬邑来的女孩鲁丽告诉记者,这会儿老板上店里运货去了,监工也去吃饭了,要不车间里跟本不让外人进。她说她在距这里十里路远的沙坡村与老乡合租了一间廉价房,每天早上7点钟必须赶到这里,一直到晚上10点才让下班,有时生意好,老板甚至取消了唯一的休息日让加班。早上吃不上饭,中午饭就着车间的灰尘咽进肚子里,晚上凑合着一顿“霄夜”入睡,终日疲惫不堪,每月才能拿不足300元工资。这两个村子里的上千名“织女”待遇也大抵如此。

劳动部门对此不知不管吗?在采记中,一位劳动部门工作人员称,由于私营企业执业者一心谋利,对外界的变化反应较机敏,往往会滑过法律法规的监督实现自己的目的,加之其规模小、流动性大,所以更易钻过空子侵害劳动者利益。当前,解决问题的办法不是一味责难务工者素质低、缺乏投诉的勇气,而是应加强基层政府部门与劳动部门的合作,从业主身上下手强化相关法规的落实执行。 ■本报记者 宋宗合

跟帖评论自律管理承诺书

跟帖评论自律管理承诺书